上市公司并购重组:停牌非必然,时限严格压缩最长不超5个月

<股票配资公司>上市公司并购重组:停牌非必然,时限严格压缩最长不超5个月

一、停牌不是必然动作,政策早已划出边界

许多人以为,上市公司一旦启动并购重组,股票必然停牌。这种误解就像认为下雨天必须打伞——但现实中,晴天出门才是常态。根据中国证监会发布的《上市公司股票停复牌规则》,监管层早已明确 “不停牌为原则上市公司并购重组:停牌非必然,时限严格压缩最长不超5个月,停牌为例外” 的基本原则。

具体来说, 只有涉及发行股份购买资产的重组,上市公司才有资格申请停牌 。其他类型的资产重组,如现金收购、资产置换等,均不得停牌。例如2020年某白酒企业以现金收购同行股权,全程未停牌,股价随交易进展自然波动。这种安排如同交通信号灯,红灯(停牌)只在特定路口启用,绿灯(正常交易)才是主基调。

二、停牌时限严格压缩,最长不超过5个月

对于符合条件的停牌案例,监管层设置了明确的时间红线。 初始停牌期限不超过10个交易日 ,若因特殊原因需延长,累计停牌时间 原则上不超过25个交易日 (约1个月)。极端情况下,如涉及跨境审批或国防安全等特殊事项,停牌最长可延至5个月,但需每月召开投资者说明会。

这种设计如同给停牌装上“倒计时器”。2018年某地产公司重组停牌长达9个月,引发投资者强烈不满。新规实施后,类似案例已近乎绝迹。数据显示,2023年A股重大资产重组平均停牌时长已缩短至18个交易日,较2018年下降60%。

三、停牌背后的三重博弈逻辑

1. 信息公平守卫战

停牌本质是 阻断信息黑箱 。当企业筹划重大重组时,知情者可能提前交易获利。2015年某医药公司停牌前股价异常上涨23%,事后查明高管亲属涉嫌内幕交易。停牌机制如同按下“暂停键”,让所有投资者回归同一起跑线。

2. 定价锚定难题

发行股份购买资产需要锁定股价。假设A公司拟以20元/股发行股票收购资产,若谈判期间股价暴跌至15元重大资产重组涨停限制,交易可能告吹。2019年某科技公司因此终止重组,损失数亿中介费用。停牌如同抛下船锚,稳住股价波动。

3. 监管与市场的平衡术

过度停牌会损害流动性。2016年A股日均停牌家数超200家,某基金因此无法赎回被迫清盘。现行制度要求交易所 每月公示停牌时长排行榜 ,对滥用停牌者实施强制复牌。这就像给上市公司戴上“紧箍咒”。

四、投资者应对手册:三要三不要

1. 要关注停牌类型

发行股份购买资产的停牌:可能涉及增发稀释股权

现金收购的持续交易:关注资金链风险

2. 要追踪时间红线

10个交易日内无进展:警惕终止风险

每月说明会内容:观察重组难点

3. 要预判复牌波动

成功重组案例:某新能源企业复牌首日涨幅达44%

失败案例:某零售公司复牌三日累计下跌32%

三不要原则

不要迷信“停牌必涨”:2023年重组失败率约35%

不要忽视停牌期间市场变化:某机械股停牌期间行业指数下跌20%,复牌补跌

不要盲目跟风炒作:某教育概念重组股市盈率曾达800倍,最终价值回归

五、制度进化方向:从停牌依赖到信息透明

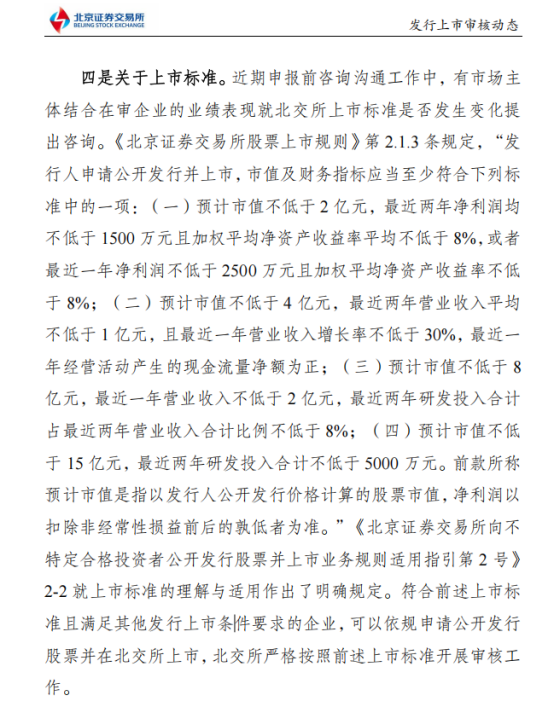

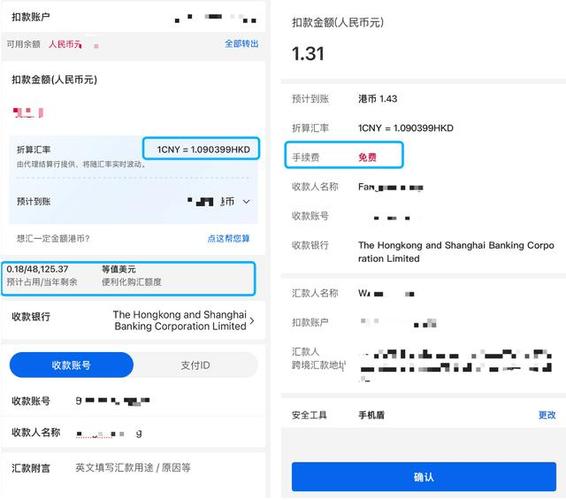

成熟市场的启示值得关注。 港股、美股重大重组通常不停牌 ,依靠即时披露抑制内幕交易。我国监管层正推动两大改革:

1. 定价机制市场化 :允许选择20/60/120日均价作为基准,缓解股价波动焦虑

2. 即时披露强化 :2024年某芯片公司从接触标的到披露预案仅7天,全程未停牌

这种转变如同从“封路施工”变为“实时导航”。某投行人士坦言:“现在做项目,必须假设无法停牌,尽调速度提升50%”。

结 语

并购重组停牌制度,本质是平衡效率与公平的天平 。对投资者而言,既要理解停牌背后的保护逻辑,也要警惕“停牌幻觉”。记住监管层反复强调的真理 “停牌不能替代信息披露” 。当市场逐步适应“少停牌、快披露”的新常态,真正的价值发现机制才会显现——这或许才是资本市场最美的风景。

作者声明:作品含AI生成内容